By Rezo Nodwes -27 janvier 2022

par Robert Berrouët-Oriol

Linguiste-terminologue

(Première version parue en octobre 2012 sur le site Potomitan)

Montréal mercredi 27 janvier 2022 ((rezonodwes.com))–

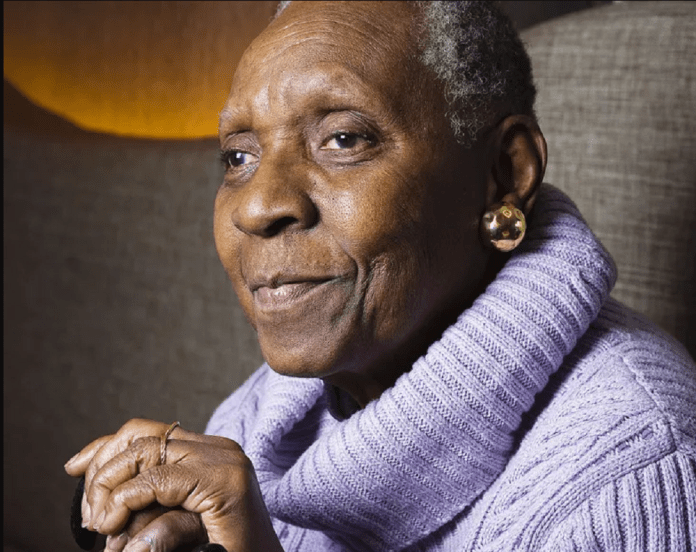

On ne repasse pas impunément le pont-levis d’un roman, d’un récit ou d’une pièce de théâtre de Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne, l’une des plus grandes voix de la littérature francophone contemporaine et auteure d’une cinquantaine de livres (romans, théâtre, littérature jeunesse, essais). Et l’on émerge abasourdi de la lecture de « La vie sans fards », publié aux Éditions JCLattès en août 2012, qui nous enrichit tant par l’exemplaire quête de vérité et de sens de la romancière, le vouloir-dire son être-au-monde, que par un questionnement qui force la mesure sans pourtant dévitaliser la sonnette d’alarme de l’esprit critique.

« La vie sans fards », on l’aura noté, n’est ni un roman ni un manifeste féministe ni un traité ethnographique sur l’Afrique au temps béni de la décolonisation. Cet ample récit de vie –courageux et éprouvant jusqu’en ses ultimes retranchements, risqué jusqu’à l’aveu d’un viol–, est l’une des plus troublantes autobiographies qu’il m’ait été donné de lire ces dernières années. Dans la terminologie des études comparées en littérature, on dira que la saga de la mémoire, de la maternité ainsi que les séquences reconstituées de la découverte/appropriation de l’Afrique, sont les trois principaux « personnages » déictiques de ce récit de vie. Une mémoire taraudée, tel un gisement veineux, et qui s’apparente au paratonnerre d’une nécessaire reconstruction de soi. Comment en découdre les plissures, en dé-filer la profonde quête du sens déjà-là?

La critique autorisée, à l’instar de la périphérique, continuera sans doute d’arpenter les nombreux thèmes et anathèmes africains qui constituent l’essentiel de ce récit autobiographique dans lequel l’auteure narre sa rencontre avec plusieurs intellectuels et romanciers haïtiens exilés, notamment au Sénégal. Pour ma part j’ai choisi le décours critique de son rapport à Haïti : sous l’angle, essentiel aux yeux mêmes de la romancière, d’un intolérable délit/déni de paternité longtemps refoulé, qui aura déjanté sa vie entière et qui aujourd’hui est révélé au creux de la douleur du dire. Un rapport à Haïti, dense, à la fois affectif et traumatique, pistant la douloureuse entrée dans la vie adulte et matrimoniale d’une jeune Guadeloupéenne. Le lecteur sera frappé par l’abondance des références à Haïti. « La vie sans fards » se lit également tel un constant télescopage de « moi », « mon amour », « mes amours » et d’Haïti. Le phrasé du livre, qui se déploie sur le mode d’un récit asphalté, est de surcroît attachant par la grande humanité qui s’en dégage. Et parce que terriblement humain, il est aussi porteur d’humaines contradictions. Éprouvante quête de vérité de la narratrice, cette vérité qui s’impose comme une suite d’images superposées auxquelles la narratrice accole un sens, son sens, reconstituant le scénario d’un film muet, noir et blanc, sachant qu’il y a forcément coupure au montage. Il n’est pas fortuit que le livre s’ouvre sur cette terrifiante phrase: « Pourquoi faut-il que toute tentative de se raconter aboutisse à un fatras de demi-vérités? Pourquoi faut-il que les autobiographies ou les mémoires deviennent trop souvent des édifices de fantaisie d’où l’expression de la simple vérité s’estompe, puis disparaît? » (p.11) Alors le récit, pris dans les filets du vouloir-dire-vrai et du pacte autobiographique, parvient-il à se démarquer de ces inadmissibles « fatras de demi-vérités »?

Le « racialisme » dans le pacte autobiographique

Dans « La vie sans fards », il y a d’abord la rencontre princeps avec l’Autre, moment fondateur de sa rencontre avec Haïti lorsque la future romancière arrive en France pour y effectuer ses études supérieures. « Mais depuis ces jours fastueux, l’Haïtien Jean Dominique, le futur héros de The Agronomist, le documentaire hagiographique de l’Américain Jonathan Demme était passé par là. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j’avais rencontré cet homme dont le comportement devait avoir de telles conséquences dans ma vie. Nous avions vécu un remarquable amour intellectuel. » (p. 21; le souligné en gras est de moi, RBO.)

Et la romancière configure en ces termes pareille rencontre princeps : « Sans nul doute, c’est lui qui a planté dans mon cœur cet attachement pour Haïti qui ne s’est jamais démenti. Le jour où prenant mon courage à deux mains je lui annonçai que j’étais enceinte, il sembla heureux, très heureux même et s’écria avec emportement : ‘’C’est un petit mulâtre que j’attends cette fois ! ’’» (p. 22; le souligné en gras est de moi, RBO.)

En creux dans cet article, j’interpelle essentiellement, au périmètre du « racialisme », la signifiance de la maternité vécue comme réitération de douleurs et de drames originaires, au motif de la couleur de la peau. Le « racialisme » recouvre une vision hiérarchisée du monde et des rapports entres les humains basée pour l’essentiel sur la survalorisation et la sous-valorisation de la couleur de la peau, et pareille vision est particulièrement prégnante dans les sociétés postcoloniales. Dans son pacte autobiographique Maryse Condé, née et élevée dans la Guadeloupe coloniale, n’y échappe pas pour expliquer son être-au-monde et son premier grand amour, « un remarquable amour intellectuel ». Il ne pouvait en être autrement lorsque l’on sait à quel point la vision racialisée des rapports sociaux s’est avéré d’une extrême virulence à cette époque aux Antilles, et l’Histoire moderne en a gardé des traces indélébiles. Et sans verser dans un amalgame qui n’a pas lieu d’être convoqué, l’on ne doit pas perdre de vue le rôle de liant que les idéologies racialistes ont joué dans les horreurs et les crimes à grande échelle de la dictature des Duvalier et d’autres tyrans. Maryse Condé, à vouloir dire un drame originaire longtemps refoulé, n’a pas d’autre clef d’accès à la signifiance hormis l’interpellation d’une vision du monde commune à son époque, à notre époque également, le « racialisme », pour tenter de se guérir des rudes blessures du passé, de son mal-être profond et poignant. Car se guérir des blessures de son passé par l’écriture-thérapie pourrait être, à lui seul, un vaste projet littéraire. Mais l’Autre est mort et ne peut mettre en mots son présumé déni de paternité, son propre cri sinon ses failles et blessures, voire ses fautes. À travers le cri de souffrance de toute une vie harnachée à des calvaires multiples en France et en Afrique, la romancière, en réalité, s’adresse à la mémoire des vivants, à la société haïtienne tout entière à travers un aveu qui s’apparente à une seconde mise à mort tout aussi déictique de Jean Dominique. Un trop-plein de parole, longtemps barricadée, comme pour exorciser sa propre tragédie au travers de la voix pour toujours éteinte de l’Autre. Femme cultivée, romancière de talent, Maryse Condé connait bien Haïti et son histoire, et elle sait que la société haïtienne est taraudée par la persistance d’une peste racialiste, coloriste et mortifère, le noirisme constitué en réponse au mulâtrisme. Ces deux idéologies racistes, mutuellement exclusives, représentent la forme la plus délirante, la plus perverse des rapports sociaux en Haïti. Sur les terres de Dessalines et de Rigaud (suivez mon regard), l’on se réfère à cette racialisation des rapports sociaux –une racialisation historiquement instituée par la colonisation–, à des fins de néantisation de l’Autre. Et c’est justement ce en quoi l’aveu de Maryse Condé relatif au présumé déni de paternité de Jean Dominique est extraordinairement révélateur d’une immense blessure, une parole refoulée et racialisée dans l’énoncé reconstitutif de sa première maternité, de sa solitaire souffrance, une souffrance insupportable et sans doute mythologisée dans les plissures du procès d’écriture. Ainsi, pour lier son premier rendez-vous avec la maternité et son aveu scriptuaire du déni de paternité, la romancière expose en ces termes le drame originaire:

« Jean Dominique s’envola et ne m’adressa pas même une carte postale. Je restai seule à Paris, ne parvenant pas à croire qu’un homme m’avait abandonnée avec un ventre. C’était impensable. Je refusais d’accepter la seule explication possible : ma couleur. Mulâtre, Jean Dominique m’avait traitée avec le mépris et l’inconscience de ceux qui stupidement s’érigeaient alors en caste privilégiée. Comment interpréter ses stances anti-duvaliéristes ? Quel crédit accorder à sa foi dans le peuple ? Il va sans dire que pour moi, ce n’était qu’hypocrisie. » (p.23) Je suis sortie de cette épreuve à jamais écorchée vive, ne possédant guère de confiance dans le sort, redoutant à chaque instant les coups sournois du destin.» (p.25)

La seconde mort de l’Autre est ainsi historiquement mise en mots, il doit par l’aveu apparaître tel qu’en lui-même sur le registre de l’intime et sa double faute trouvera voix dans l’extinction symbolique de son être-au-monde. La reconstitution mémorielle d’une maternité « non planifiée » et d’une paternité-déni, au périmètre de la racialisation, est une terrifiante lecture de soi et sous la plume de la narratrice, elle s’étale, avec un exemplaire courage, sur le mode d’un murmure délié en décalage d’audibilité.

Je n’ai pas vocation à être l’avocat de Jean Dominique, l’une des grandes figures du combat pour la liberté de la presse en Haïti et de la lutte contre la dictature des Duvalier. Ce n’est ni mon vœu ni ma démarche, mais je suis de ceux qui reconnaissent objectivement que la mémoire collective a bien enregistré qu’il a laissé au pays le legs d’un combat exemplaire contre la dictature duvaliériste. Je n’ai pas non plus vocation à être le pourfendeur de Maryse Condé, qui demeure à mes yeux une romancière au talent immense et qui n’a pas cédé aux sirènes des modes éditoriales, la Créolité incluse. Néanmoins toute parole proférée par un écrivain sous forme écrite peut être en tout temps l’objet d’une réflexion dans le champ de l’analyse critique. C’est aussi sur cette instance que la parole de l’écrivain s’avère un risque pris pour lui-même, avec lui-même et avec ses lectorats. La littérature à l’instar de l’Histoire est truffée de personnages exemplaires dans leur vie publique tout en étant de parfaits salauds en privé. Jean Dominique –figure emblématique qui, à ma connaissance n’a jamais été canonisé avec rang de saint d’entre les saints–, a-t-il été un homme d’honneur en public à Paris, durant ses études, tandis qu’il se conduisait en crapule mulâtriste dans sa vie privée? Le court extrait de la narratrice relatif à cette question ne fournit pas toutes les réponses. Mais cette question doit être posée à visière levée car l’Histoire continue d’enregistrer chaque jour les ravages que commet le mûlatrisme raciste en Haïti, ce mulâtrisme arrogant qui a connu ses jours fastes sous Lescot et Magloire et qui sans aveu et sans états d’âme s’affiche en force ces derniers temps dans notre pays. L’aveu de la narratrice, qui assume avec courage et dans une extrême douleur ses mensonges passés et son vouloir traditionnel de devenir une « Madame » la bague au doigt, y répond sur le registre de l’intime lorsqu’elle laisse couler l’encre combien amère d’une blessure de vie encore torrentielle, qu’elle attribue sans fards à Jean Dominique, et qui l’aura taraudée sa vie entière. En même temps, une femme, une narratrice née et élevée aux Antilles, qui ose s’adonner si tard dans sa vie et avec tant de courage au vouloir-dire sa vérité dans la sphère de la maternité pourrait-elle fréquenter les avenues saumâtres du mensonge ? Cela me semble peu vraisemblable, mais il ne faut pas perdre de vue que certains écrivains ont fait de la mise en fiction du mensonge une boussole aussi complaisante qu’hallucinante.

« La race n’est pas le facteur essentiel » (Maryse Condé)

La déification de « la race » sous la dictature de François Duvalier a servi de liant idéologique à son régime de terreur et de crimes à grande échelle. Mais à propos de la race, la narratrice aux multiples errances (p. 289) va-t-elle au bout de sa pensée? « La vie sans fards » paraît en 2012 alors que, dans un éclairant entretien donné à Stockholm en octobre 2007 et qui était à l’époque disponible sur le site 100%Culture.com, Maryse Condé déclarait en toutes lettres :

« Ma première découverte importante en Afrique, c’est que je ne parlais pas la même langue que les Guinéens. Nous ne mangions pas les mêmes plats – cela peut vous paraître dérisoire, mais c’est important. Nous ne nous habillions pas de la même façon, nous n’aimions pas la même musique, nous ne partagions pas la même religion. Au bout de quelques mois, je me suis sentie terriblement isolée. Je ne pouvais même plus communiquer avec mon mari guinéen. De là est née ma deuxième découverte : la race n’est pas le facteur essentiel. La culture est primordiale. Comme je ne partageais pas la culture des Guinéens, des Africains, j’ai quitté l’Afrique. Cette décision a mis fin à mon mariage.»

Il faut donc en prendre acte. L’essentiel étant la réalité des rapports humains, la charge d’amour/haine de la narratrice (p. 140) lorsqu’elle évoque Jean Dominique comporte par ailleurs un autre volet d’une grande acuité par son inscription réelle dans le corps social haïtien : l’abandon d’une femme enceinte et le déni de paternité. (Je rappellerai pour mémoire qu’il a fallu plus de douze ans de lutte au mouvement féministe haïtien pour faire adopter par un Parlement comprenant peu de femmes, « La Loi sur la paternité responsable et la filiation des enfants »; cette loi, votée par le Sénat le 12 avril 2012, n’a pas encore été promulguée par l’Exécutif.) Cette traversée douloureuse de la mémoire de la narratrice forcera l’attention et l’adhésion des différents lectorats haïtiens d’autant plus que l’homme haïtien a la mâlefaisante réputation d’engrosser puis d’abandonner ses femmes et, par la suite, de nier sa responsabilité effective dans la sphère de la paternité (cf. les expressions « pitit deyò » versus « pitit kay »). En clair, le mâle haïtien s’inscrit dans la violence du déni de grossesse et surtout dans l’accablante violence du déni de paternité au moyen de la fuite. Mais il va de soi que les pères haïtiens ne sont pas tous des engrosseurs abandonniques. Jean Dominique, soutient la narratrice, l’a engrossée et pris la fuite, au motif, prétend-t-elle, d’aller combattre l’arrivée en Haïti d’un Hitler tropical, François Duvalier. Voici donc l’imaginaire du lecteur haïtien frappé par le terrifiant aveu d’une grande dame de la littérature antillaise qui nous enjoint de conférer à sa seule parole le sacrement de la vérité, une vérité qu’il est difficile de contester puisqu’elle est une parole de maternité… Mais en débattre signifie-t-il contester sa parole ? Ma réponse est « non ». La narratrice nous livre son secret et en induit un autre. Et l’induction est d’une grande signification dans la vision du monde de la narratrice : en doutant de la sincérité de la parole de Jean Dominique, père présumé de Denis Boucolon –l’on ne sait pas grand-chose de ce fils dans le récit–, un père abandonnique, la narratrice décrédibilise en même temps son combat contre la peste duvaliériste. Elle nous enjoint de la croire sur parole, la profération de sa seule parole instituant la vérité de ce qu’elle dit sur le mode de l’aveu, à charge contre l’Autre, le père-en-déni, le père abandonnique. Existe-t-il chez l’auteure d’autres charnières narratives privées de voix et de visages, enfermées dans les plissures de l’oubli, qui s’appuieraient sur la figuration du père absent/abandonnique et qu’elle ne nomme pas ? Dans ce champ miné, j’avoue être fort troublé par la « deuxième passion haïtienne » (p.73) qu’exprime Maryse Condé, passion vécue durant son mois de vacances statutaires en France. Mais curieusement, ou artifice littéraire, le sujet de cette « deuxième passion haïtienne » n’a pas de visage, il n’est qu’un prénom, il n’est pas nommé :

« Ils étaient une demi-douzaine. Pourtant, un seul d’entre deux (sic) retint mon attention. Il s’appelait Jacques V… Pas très grand (…) la peau d’un noir brillant, la bouche lourde et sensuelle, (…) le regard mélancolique. Je fus très vite frappée du respect dont ses camarades l’entouraient, car il était le fils naturel de François Duvalier, devenu Président de la République malgré les efforts de Jean Dominique.» (p. 74; le souligné en gras est de moi, RBO.) « Ce ne fut pas cette fois un noble amour intellectuel. Ce fut un vorace dialogue des corps. Pendant des semaines, nous restâmes littéralement enfermés dans sa chambre, sans nous parler, presque sans manger, à part d’occasionnelles tranches de pain tartiné au mamba. À faire l’amour. Nous ne mettions le nez dehors qu’à la nuit pour aller à « L’Élysée Matignon » ou à « La Cabane cubaine » (p. 75). (Le souligné en gras est de moi, RBO.)

Il faut prendre toute la mesure que ce passage de la page 74 de « La vie sans fards » est fort troublant et semble décrédibiliser le récit après-coup de l’auteure en ce qui a trait à Jean Dominique car la chronologie des faits qu’elle rapporte est discutable… En effet, lorsqu’elle dit que (…) « François Duvalier, devenu Président de la République malgré les efforts de Jean Dominique », cela suppose que Jean Dominique s’était employé à combattre l’arrivée du dictateur au pouvoir en 1957, ce qui est historiquement faux. Au moment de la campagne électorale de 1956 – 1957 qui a précédé l’arrivée de François Duvalier au pouvoir, Jean Dominique vivait à Paris où il étudiait l’agronomie à l’Institut national agronomique (INA)… Il ne pouvait donc pas, comme le prétend la romancière, être à l’époque l’auteur de « stances anti-duvaliéristes » (p. 23). Enceinte en 1955, Maryse Condé donne naissance le 13 mars 1956 à un fils, Denis Boucolon, son premier enfant. Ces faits sont donc antérieurs à l’arrivée au pouvoir de François Duvalier en 1957…

Après ses passionnantes vacances parisiennes, le jour même de son retour en Guinée auprès de son mari –le dénommé Condé, nous dit la narratrice, médiocre et obscur homme de théâtre épousé pour accéder au statut valorisé de « Madame » aux Grandes et Petites Antilles–, Maryse Condé est saisie de troubles. Un médecin lui apprend alors qu’elle est enceinte. À bien comprendre cette séquence rapprochée du récit, il appert que la narratrice ne fournit pas d’autres pistes au lecteur qui s’arrogerait le droit d’établir un lien entre ses vacances idylliques et sa nouvelle grossesse non voulue. Je suis troublé par l’ablation volontaire du nom de famille de Jacques V., présumé « fils naturel de François Duvalier » : que signifie donc une telle ablation au regard de l’Histoire et dans le dire-vrai de la romancière ? Cette « deuxième passion haïtienne », bellement écrite, avec le présumé « fils naturel de François Duvalier », a-t-elle été une sorte d’exorcisme, un violent deuil érotique infligé à son corps morcelé par celui de l’Agronome, une sorte de rupture amniotique avec la parole de celui-ci ? L’aveu d’un « vorace dialogue des corps », l’appétence pour « la peau d’un noir brillant » semble le suggérer.

Cela étant dit, il faut souligner avec force, en toute objectivité, que Maryse Condé provoque une déflagration monumentale lorsqu’elle met le doigt sur une vieille et très ample perversion racialiste qui a cours en Haïti comme d’ailleurs dans les petites Antilles françaises : le préjugé de couleur, l’ostracisme entre Haïtiens sur la base de la couleur de la peau, l’exclusion sociale sous le régime de l’appartenance à des castes mulâtres arrogantes et prédatrices se posant en ayant-droits, l’assimilation de préjugés racialistes dans le corps social haïtien qui se traduit par des comportements discriminatoires et des codes hiérarchiques non-écrits, ainsi que par la perduration et le renouvellement des mécanismes systémiques du préjugé de couleur. C’est à bien lire cette réalité, qui se vit tous les jours en Haïti et sur tous les registres, que je soutiens que le noirisme et le mulâtrisme sont deux idéologies racistes et assassines. En Haïti, ces deux idéologies enrégimentent tous les jours de nouveaux acteurs, de nouvelles victimes, avec leurs cortèges de blessures dont on guérit peu, mal ou pas du tout. Et ces blessures sont enfouies dans l’inconscient collectif comme dans l’histoire particulière des familles haïtiennes… Car en définitive, c’est du corps, le corps social comme du corps symbolique que nous entretient Maryse Condé dans « La vie sans fards », le corps comme en une lutte palimpseste entre le corps-femme et le corps maternel dans les plissures de son autobiographie.

Corps maternel/corps palimpseste, une stratégie narrative ?

Dans une conférence fertile en enseignements multiples –« La maternité au carrefour de la biologie et du sens », XIe Colloque médecine et psychanalyse : « Le statut de la femme dans la médecine: entre corps et psyché», janvier 2010, Maison de la mutualité, Paris–, la linguiste et psychanalyste Julia Kristeva interroge plusieurs figures littéraires et philosophiques ayant traité de la maternité, notamment Simone de Beauvoir et Thérèse d’Avila. Fort à propos soutient-elle, « Pour toutes les civilisations et depuis la plus haute antiquité, le corps féminin n’est pas un corps comme les autres: rebelle à la pensée bien avant d’être rebelle à la médecine, le corps féminin fascine et fait peur. Il est l’objet de tous les tabous dont les humains – hommes et femmes – s’arment pour l’aborder ». Interrogeant avec acuité le regard masculin/féminin et social sur le corps maternel, elle ajoute ceci:

« Parce que, parmi toutes les expériences féminines spécifiques traversées au fil de l’existence, la maternité expose une femme, avec une violence incomparable, à cette tension dont elle est l’enjeu constant (corps/psyché, biologie/sens), et parce que les diverses civilisations regorgent de mythes, croyances et connaissances en tous genres pour nous léguer des versions de la maternité (au pluriel), force est de constater que la sécularisation – la mondialisation – est la seule civilisation qui manque d’un discours sur la maternité. Ce manque n’embarrasse guère les techniques médicales, qui rivalisent d’inventions propres à « faciliter » la « procréation », et à favoriser le clivage dramatique entre corps et psyché, biologie et sens – en créant deux entités dont on peine actuellement à gérer la coexistence : la génitrice et la mère. »

Qu’est-ce à dire?

Les souffrances de vie d’une romancière transposées sous le scalpel d’une narration-aveu méritent notre strict respect, cela s’entend, et j’y souscris ouvertement même après avoir tancé sur le mode d’un coup de gueule iconoclaste, d’une provocation délibérée, les répétiteurs d’un propos coloriste décontextualisé sur Facebook. Mais je doute qu’il soit historiquement et analytiquement fondé que l’une de ces souffrances scriptées –et sans doute la plus ancrée, la plus douloureuse, la maternité non désirée assortie d’un déni de paternité, elle-même abandonnique–, puisse être réduite au rôle d’un fonds de commerce littéraire que recouvre et diffracte la racialisation du premier grand amour de la narratrice. Fonds de commerce littéraire dont la narratrice n’a nullement besoin –et c’est tout à son honneur et à sa dignité conquise de haute main–, et qui ciblerait les lectorats haïtiens, comme à la suite d’un certain tremblement de terre. Ainsi, à découdre l’aveu poignant de l’auteure, que savons-nous réellement de la nature de sa relation avec Jean Dominique? Y a-t-il lieu de départager le temps fictionnel, construit, du temps réel, vécu ? Quels en étaient les mécanismes dans la vie de tous les jours : étaient-ils par exemple basés sur un pervers pacte racialiste, autour de la question de couleur, pacte éventuellement traficoté par les deux parties jusqu’au démembrement programmé de leur relation ? Puissance et prégnance du palimpseste dans la fabrique et la surimpression (au sens photographique) de l’aveu… Comment se fait-il que le préjugé de couleur, dans les termes mêmes de la romancière, n’ait joué entre les protagonistes qu’à la fin uniquement de leur relation ? Du reste, la narratrice a-t-elle choisi de ne pas tout révéler dans son aveu –à l’instar de l’ablation volontaire du nom de famille de Jacques V.–, la parole racialiste ayant suffi à propulser l’interpellation post-partum de Jean Dominique ? Au final, et malgré son exemplaire courage et sa forte volonté de s’en tenir au dire-vrai dans cette autobiographie, était-il humainement possible à Maryse Condé de tout révéler de ses maternités douloureuses aux fragments dits et aux non-dits reconstitués, ainsi que de toutes les souffrances de sa vie ? Rien n’est moins sûr…

La racialité, au cœur du préjugé de couleur, est un mal indompté qui ronge la société haitienne jusqu’à l’os. Elle apparait dans le récit de vie de Maryse Condé tel un contre-destin dont les protagonistes en portent les traces et les stigmates, jusqu’à l’indicible, le dur désir de dire. En la confrontant dans les replis de sa vie, la romancière nous instruit que les « théories » épidermistes sont toutes aussi faisandées et indéfendables que la dérive mulâtriste dont Jean Dominique, dans « La vie sans fards », aurait été l’actant mortifère.

Dans tous les cas de figure, je soutiens que le discours racialiste –en ses variantes interpellées, le noirisme et le mulâtrisme, deux idéologies racistes et assassines–, n’excuse et n’absout absolument rien. Il n’est pas facile d’en découdre le désastre ni même d’en parler sur le mode interrogatif. Dans nos sociétés postcoloniales, le discours racialiste est une puissante production sociale, symbolique et historique, il s’origine d’une réalité observable et que l’on touche du doigt. Sous cet ADN, il alimente les pires perversions sociales et politiques à l’œuvre dans la société haïtienne. Le mulâtrisme contribue à faire d’Haïti un pays inégalitaire et profondément marqué par un apartheid de fait, et le noirisme, profondément démagogique et raciste, s’est révélé impuissant à apporter une réponse crédible à l’apartheid socio-économique à l’œuvre en Haiti. Le noirisme reproduit également les mêmes schémas d’exclusion que le mulâtrisme, ce en quoi ils sont tous deux destructeurs. En s’inscrivant malgré elle dans l’actualité politique haïtienne des derniers mois, qui a vu la perversion noiriste et mulâtriste parler la langue de l’arrogance et faire corps avec une toxique sous-culture de l’impunité ouvertement revendiquée et défendue par l’actuel Exécutif, Maryse Condé vient de nous le rappeler avec cet immense talent qui a la volupté de l’impertinence et la brûlante texture de sa vérité.